04_原因の仮特定|雨漏り修理をスムーズに進めるための準備

furuhiro

目次

業者に正確な情報を伝えるために、まずできること

仮特定は“正確な修理”の第一歩

雨漏り修理を成功させるためには、業者に正確な状況を伝えることが重要です。

そのためにも、応急処置後に「雨漏りが起きたタイミング」や「漏水の場所・範囲」を整理して、原因を仮特定しておきましょう。

仮特定で確認すべきポイント

- 雨漏りが起きた日時・気象条件

- いつの雨で漏れたか

- 風向き、風の強さ、雨量などもメモ

- 漏れている場所・範囲

- 天井・壁のどこから水が落ちているか

- 複数箇所から漏れている場合は全て記録

- 漏れの量や速度

- 水滴がポタポタ落ちる程度か、流れるほどか

- 雨の強弱で漏れ方が変わるか

- 過去の雨漏り履歴

- 同じ場所で以前にも漏れたことがあるか

- 修理履歴や以前の業者対応内容があれば整理

原因となりやすい箇所の想定

建物は主に「木造(W造)」「鉄骨造(S造)」「鉄筋コンクリート造(RC造)」の3つの構造に分けられます。それぞれ構造的な特徴によって雨漏りのしやすさや注意すべきポイントは異なりますが、以下に挙げる箇所は構造に関係なく雨漏りが起こりやすく、調査の際の手がかりとなります。

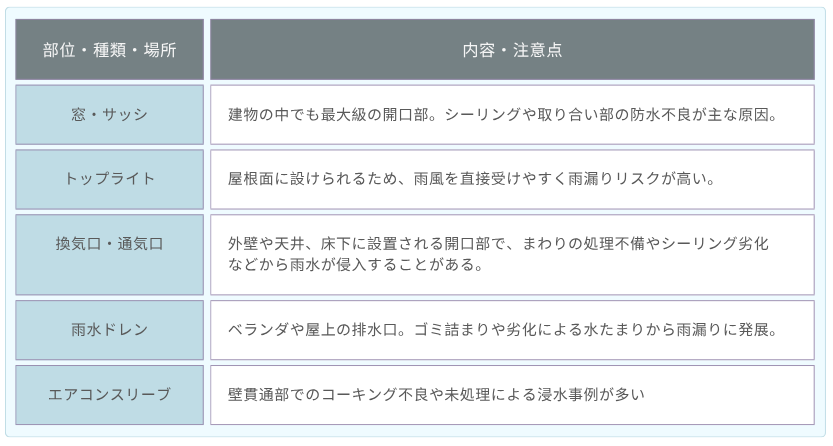

・ 穴【開口部・貫通部】

建物には、さまざまな開口部や設備のための貫通部が存在し、雨水の侵入リスクが高まるポイントとなります。これらの箇所では、防水の施工不良や経年劣化によって雨漏りが発生しやすく、特にまわりのシーリング材の劣化や欠損に注意が必要です。

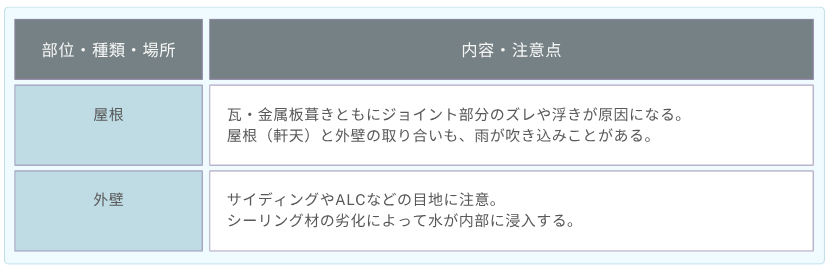

・ 継ぎ目【ジョイント】

建物は既製品を組み合わせてつくられるため、必ず『継ぎ目(ジョイント)』が生まれます。木造の外壁材や屋根材などの接合部には、一次防水(外側)と二次防水(内側)の2重構造で守られている場合が多く、一見して問題がないようでも、シーリング切れや下地材の不具合から内部に水が侵入する可能性があります。

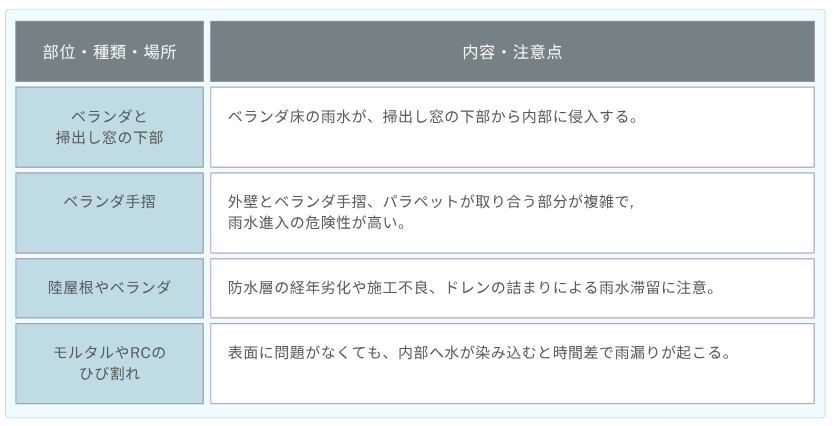

・ ベランダ・手摺・屋上など

雨が直接当たる部位として、ベランダ・手摺・屋上は雨漏りの頻出箇所です。特に、掃き出し窓と床の接合部や、ベランダの防水層の劣化・排水不良などは雨漏りの主原因になります。

仮特定のポイント

- あくまで「業者へ伝えるための情報整理」が目的

- 原因を「断定」する必要はない

- 散水試験や赤外線調査など、最終的には専門家の診断が必要

まとめ

原因の仮特定はあくまで参考であり、「業者がスムーズに診断できる情報」を用意することが目的です。日時・漏れ箇所・漏れ方・過去履歴を整理して、専門業者に伝えるようにしましょう。

ABOUT ME